최근 일부 교과서에서 그 이름이 사라진 유관순열사에 대한 관심이 세간에 다시금 고조되고 있다. 최근 일부 교과서에서 그 이름이 사라진 유관순열사에 대한 관심이 세간에 다시금 고조되고 있다.

유관순은 1902년 12월 16일 충남 천안에서 아버지 유중권, 어머니 이소제 사이에 둘째로 태어났다. 아버지 유중권은 감리교도였으며 구한말 유빈기, 조인원 등과 함께 흥호학교를 세워 국권회복과 민족계몽운동에 나섰던 선각자였고, 어머니 역시 선교사들을 통해 독실한 신앙심과 근대적인 여성의식을 갖추었던 신여성이었다. 부모님의 영향을 받은 유관순은 어린 시절부터 교회에 나가 자유와 평등의 정신을 익혔고, 생활 속에서 식민지 체제의 부당함을 체험하면서 뚜렷한 민족의식을 가진 크리스천 여성이었다.

1916년, 그녀는 이화학당 보통과 3학년에 편입학했고, 1919년 이화학당 고등부로 진학하여 학업을 이어나갔다. 그 무렵 식민지 조선의 내외 정세가 요동치고 있었다. 병탄 이후 일제는 일본어와 일본 문화를 강요하는 등 동화정책에 전력을 기울였으며 이에 반항하는 사람들에게는 재판 없는 구금과 구타가 일상화되었다.

유관순은 당시 이화학당에서 조직한 비밀결사 이문회(以文會)를 통해 독립만세운동 계획을 전해 듣고 6명의 학생들과 함께 시위에 나서기로 맹약했다. 3월 1일 드디어 탑골공원에서 독립선언식을 마친 사람들이 학교 앞을 지나가자 유관순은 여섯 명의 동료학생들과 함께 담장을 뛰어넘어 시위에 동참했다. 당시 이화학당의 프라이 교장이 학생들의 안전을 염려하여 교문 앞을 막아섰지만 소용이 없었다. 3월 5일에 벌어진 남대문역 시위에는 사상 최대의 인파가 몰려들었다. 강기덕, 김성국, 김원벽, 한위건 등 학생대표들이 앞장선 가운데 이화학당의 유관순과 정신여학교의 이애주 등 서울 지역의 남녀학생 대부분이 참가했고, 고종황제의 인산을 마친 다음 기차 편으로 귀향하려던 지방민들도 대거 합세했다. 학생들은 총탄에 맞아 피 흘리는 친구들을 업고 흩어지면서 저들의 비인도적인 만행에 분노하였다. 그들의 가슴속에 치열한 분노가 들끓으면서 만세운동은 전국으로 확산되었고, 유관순이 바로 그 중심에 있었다.

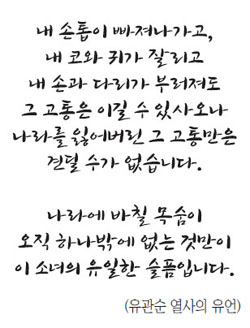

유관순은 비록 17년의 짧은 생을 살고 1920년 서대문형무소에서 옥사했다. 그녀가 사망하고 나서 이틀 뒤 이화학당의 프라이 교장과 월터 선생이 서대문형무소에 시신의 인도를 요구했지만 거절당했다. 이에 이화학당의 모든 외국인 교직원들이 나서서 유관순의 억울한 죽음을 세계만방에 알리겠다고 항의하자 형무소 측은 마지못해 시신을 내주었다고 한다.

유관순열사가 이토록 어린 나이에 조국과 동족을 향해 치열한 마음을 가졌던 것은 아마도 그 마음의 중심에 예수님의 십자가 사랑이 있었기 때문일 것이다. 사순절이 시작되는 오늘 우리는 유관순열사를 돌아보며 크리스찬의 조국 사랑을 상기해 보자.

|